THE YELLOW MONKEYは1988年に結成し、1992年5月21日にシングル『Romantist Taste』でメジャーデビュー。2001年1月8日に活動停止を発表後、2004年7月7日をもって解散しています。

渋谷区のライブハウス「渋谷La.mama」を拠点に精力的なライブ活動を行っていました。

メンバーが奇抜な衣装に派手な化粧をしたりするなど後のヴィジュアル系のようなルックスをしており、ヴィジュアル系を取り扱う雑誌やライブイベントにも参加していたのです。

| 名前 | 愛称 | 担当楽器 |

|---|---|---|

| 吉井 和哉 (よしい かずや) | LOVIN | ボーカル・ギター |

| 菊地 英昭 (きくち ひであき) | EMMA | ギター |

| 廣瀬 洋一 (ひろせ よういち) | HEESEY | ベース |

| 菊地 英二 (きくち えいじ) | ANNIE | ドラムス |

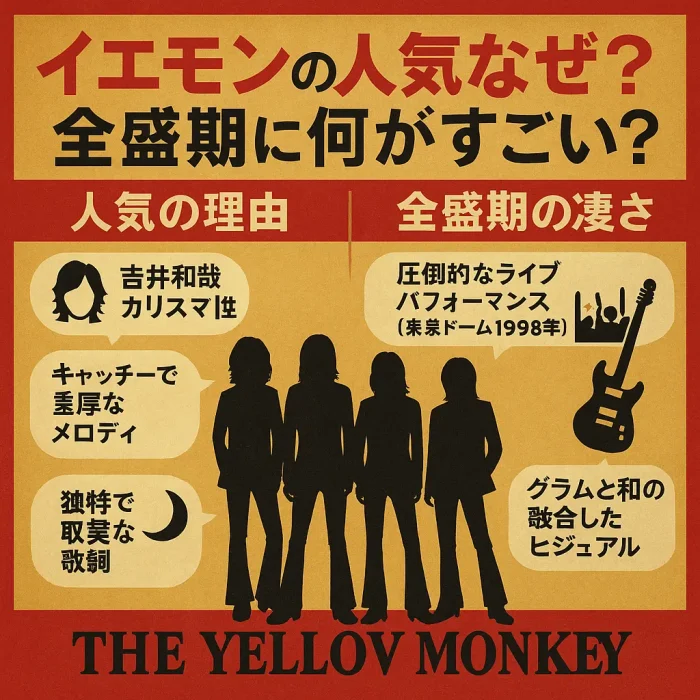

イエモンの人気なぜ?全盛期に何がすごい?

90年代、なぜ彼らは人気頂点に立ったのか

THE YELLOW MONKEYが90年代の日本の音楽シーンで頂点に立った最大の要因は、その唯一無二の音楽性にあります。

彼らのサウンドは、デヴィッド・ボウイやT-REXといったブリティッシュ・グラムロックの煌びやかさ、エアロスミスやKISSのようなハードロックの骨太さ、そして日本人の琴線に触れる昭和歌謡的なメロディラインが奇跡的な融合を果たしたものでした 。

この独創的なブレンドは、洋楽的でありながらどこか懐かしく、ロックの反骨精神と歌謡曲の持つ大衆性を併せ持っていました。その結果、彼らの音楽は洋楽ファンと邦楽ファンの双方から熱烈な支持を集め、両者の架け橋のような存在となりました 。

特筆すべきは、彼らが90年代というデジタル化が進み始めた時代にあっても、「アナログ感」や「ヴィンテージ」なサウンドへのこだわりを持ち続けたことです 。

1950年代の機材を使用するなど 、音の質感や手触りを重視した音楽作りは、彼らの楽曲に時代を超えた深みと奥行きを与えました。

これは単なる懐古趣味ではなく、確固たる美意識に裏打ちされた選択であり、刹那的な流行とは一線を画す彼らの「本物感」を際立たせました。デビュー当時、グランジやヴィジュアル系が席巻する中で「完全に時代遅れの雰囲気」 とも評された彼らが、結果的にシーンを代表する存在へと駆け上がったのは、この揺るぎない音楽的アイデンティティと確かな実力があったからに他なりません。

彼らの音楽を語る上で欠かせないのが、「怪しさ」と「危うさ」というキーワードです 。

歌謡曲的な親しみやすいメロディの中に潜む、どこか退廃的で官能的な雰囲気は、他のポップスやロックバンドとは一線を画す強烈な個性でした。このエッジの効いた魅力は、特に若い世代の心を掴みました。

彼らの音楽は一枚岩ではなく、アルバムごとに進化と深化を遂げています。初期の作品ではグラムロックや歌謡曲の影響が色濃く見られますが 、次第にUKロック、特に初期のスウェードやレディオヘッド、オアシスといったブリットポップ前後のバンドとも共振するサウンドアプローチを取り入れていきます 。しかし、それは単なる模倣ではなく、あくまでTHE YELLOW MONKEYというフィルターを通した独自の昇華でした。

商業的な成功を掴む上では、戦略的な転換も見逃せません。アルバム『smile』(1995年) や『FOUR SEASONS』(1995年) では、よりポップでキャッチーな楽曲が増え、シングル「太陽が燃えている」や「追憶のマーメイド」はテレビ番組のタイアップなどもあり、広範な層に受け入れられました 。これによりオリコンチャートでも上位にランクインし、バンドの知名度を飛躍的に高めました。

これは「セルアウト」と揶揄されるような安易な迎合ではなく、彼らの音楽的射程を広げ、より多くの聴衆にその魅力を届けるための巧みな戦略だったと言えるでしょう。

心を掴んだ言葉たち:歌詞の世界観と共感

THE YELLOW MONKEYの楽曲が多くの人々の心を捉えて離さない理由の一つに、吉井和哉さんが紡ぎ出す独特の歌詞世界があります。

彼の歌詞は、単なるラブソングや応援歌に留まらず、人間の内面に潜む「孤独感」「焦燥感」「混沌」といった普遍的な感情を鋭く、そして時に美しく描き出します 。

これらのテーマは、特に90年代の日本が直面していた「失われた10年」という時代の空気感と共鳴し、多くの若者の心に深く刺さりました。彼の言葉は、バブル崩壊後の社会の閉塞感や個人の不安感を代弁し、一種のカタルシスを提供したのです。

代表曲「JAM」の歌詞、「外国で飛行機が墜ちました ニュースキャスターは嬉しそうに『乗客に日本人はいませんでした』」という一節は、当時のマスメディアのあり方や社会の無関心さに対する痛烈な批判として、大きな衝撃と共に受け止められました 。

これは単なる個人的な感情の吐露ではなく、社会に対する鋭い観察眼と問題提起であり、彼らの楽曲が持つ射程の広さを示しています。

Jamに関しては下記を読んでください。

しかし、彼の歌詞は攻撃的な側面ばかりではありません。

むしろ、その根底には常に「優しさ」や「包容力」が感じられると評されています 。どんなに過激な言葉や退廃的な描写の中にも、聴く者の弱さや矛盾をそっと肯定してくれるような温かさが潜んでいます。これは、吉井さん自身が「正直な気持ちしか溢れ出てこない」 と語るように、自身の経験や内面と真摯に向き合い続けた結果でしょう。

吉井和哉さんの文学性は、彼が『ROCKIN’ON JAPAN』誌で1992年11月号から1996年5月号まで連載していたコラム「吉井和哉の(秘)おセンチ日記」 にも色濃く表れています。

この日記は、連載当時から絶大な人気を博し、単行本化されてからもロングセラーとなっています 。内容は、ボーリングや歯医者といった日常の些細な出来事から、ミック・ロンソンさんの死、五月病、父親への思い、さらには「勃起」といった極めて私的な事柄、阪神大震災やジャパン・バッシングといった社会的なトピックまで多岐にわたります 。

これらの赤裸々な記述は、ロックスターとしての吉井和哉さんだけでなく、「一生活者」としての彼の素顔や葛藤をファンに伝え、より深い共感と親近感を生みました。ファンは、彼の歌詞世界と日記に綴られた言葉とを重ね合わせることで、その人間的な魅力にさらに引き込まれていったのです。「魂の記録」 とも評されるこの日記の存在は、彼の言葉が持つ力をより一層強固なものにしました。

彼の歌詞は、しばしばエロティシズムとパトス(哀感)が混在する複雑な感情を描き出します。

吉井さん自身が理想とするバンド像として「美しいメロディがあり、純粋な言葉があり、斬新なアレンジがあり、刺激的なサウンドがあり、そして最高級の情けなさがある」 と語っているように、単なるロマンチシズムや攻撃性では表現しきれない、人間の業や弱さをも内包した世界観が、彼の歌詞の深みとなっています。この二面性こそが、聴く者に強烈な印象を残し、長く愛される理由の一つと言えるでしょう。

全盛期のカリスマの引力:ロックスター吉井和哉さんの存在証明

THE YELLOW MONKEYの成功を語る上で、フロントマン吉井和哉さんの「強烈なカリスマ性」 は決定的な要素でした。それは単に容姿端麗であることやステージパフォーマンスが派手であることだけを指すのではありません。

彼のカリスマは、独自の美学に貫かれた音楽性、深遠な歌詞世界、そしてそれらを体現するステージ上の立ち振る舞い、さらにはメディアでの発言や振る舞いといった、あらゆる側面から醸し出されるオーラの総体でした。

デヴィッド・ボウイに強い影響を受け、「デヴィッド・ボウイになるためにTHE YELLOW MONKEYを結成したと言っても過言ではない」 と語る彼の志向は、単なるミュージシャンに留まらない、時代を象徴する「アイコン」としての存在を目指すものでした。

その結果、彼は「日本で唯一無二のロックスター」 と称されるほどの特異なポジションを築き上げました。

彼のカリスマ性の源泉の一つは、その「正直な気持ち」 にあります。楽曲やインタビュー、そして前述の日記などを通して垣間見える彼の内面は、時に矛盾を抱え、時に弱さを見せながらも、常に誠実であろうとする姿勢に貫かれていました。これがファンとの間に強固な信頼関係を築き、彼の言葉や音楽に特別な重みを与えました。

また、彼のロックスターとしての側面は、時に世間の度肝を抜くような行動にも表れました。例えば、人気音楽番組「HEY! HEY! HEY! MUSIC CHAMP」で楽曲「楽園」を披露した際、女装で登場したエピソード は、その予測不可能性と既成概念にとらわれない自由な精神を象徴しています。

このような大胆なパフォーマンスもまた、彼のカリスマ性を補強する要素となりました。

しかし、彼の魅力は単なる派手さや奇抜さだけではありません。吉井さん自身が理想とするバンド像に「最高級の情けなさ」 を挙げるように、彼の表現には常に人間的な弱さや哀愁が漂っていました。

華やかなロックスターの仮面の下に見え隠れする、こうした脆さや人間臭さが、ファンにとってはむしろ共感を呼び、彼をより魅力的な存在にしました。「(秘)おセンチ日記」 で語られる日常や個人的な葛藤は、ステージ上の絶対的なカリスマとは異なる「隣人」としての吉井和哉さんを感じさせ、そのギャップが人々を惹きつけたのです。

さらに、彼らの音楽や吉井和哉さんの存在が放つ「怪しさ」や「危うさ」 も、90年代のロックシーンにおいては重要な魅力でした。これは、画一的で予定調和なメインストリームの音楽に対するカウンターとしての意味合いを持ち、より刺激的でスリリングなものを求める若い世代の感性に訴えかけました。

この「危険な香り」こそが、当時のロックが持つクールさの象徴であり、THE YELLOW MONKEYを特別な存在へと押し上げた要因の一つと言えるでしょう。

まとめ:イエモンの人気なぜ?全盛期に何がすごい?

吉井和哉さんとTHE YELLOW MONKEYの伝説は、90年代という特異な時代が生んだロックの奇跡であり、その輝きは21世紀の現代においても些かも衰えることを知りません。

彼らが日本の音楽シーンに刻んだ足跡は、単なるヒットチャートの記録に留まらず、後続のアーティストやリスナーに計り知れない影響を与え続けています。

その魅力の核心には、まず、洋楽の洗礼を受けたグラムロックやハードロックのダイナミズムと、日本人の心の琴線に触れる歌謡曲的なメロディセンスの見事な融合があります 。

それは、懐かしさと新しさ、反骨精神と大衆性という、相反する要素を内包した、まさに「イエローモンキー的」としか言いようのない独自の音楽世界でした。

そして、フロントマン吉井和哉さんの存在です。彼の妖艶なまでの美貌とアンドロジナスな魅力、ステージで見せる圧倒的なカリスマ性 、そしてデヴィッド・ボウイに憧れ続けたロックスターとしての美学 は、多くの人々を虜にしました。しかし、その華やかな「(秘)おセンチ日記」 に見られるような人間的な弱さや葛藤を隠さなかったことも、ファンとの間に強い絆を育んだ要因でしょう。

彼らの歌詞世界もまた、時代を超えて共感を呼びます。愛と欲望、孤独と焦燥、社会への違和感といった普遍的なテーマを、時に生々しく、時に詩的に描き出した言葉たちは、聴く者の心に深く刻まれ、人生のサウンドトラックとして寄り添い続けます 1。

コメント